延庆古名妫川,北东南皆环山,西接怀来,是内蒙古高原和华北平原的过渡地带,北方的草原文化和中原的农耕文化在此碰撞融合,使得这里的人文景观独具特色。春秋以降,北方部落多取道于此,入主中原,此地也是兵家必争之地。

由此,延庆诞生了三种特有文化,一是山戎文化,二是崖居文化,三是长城文化。说起长城,怀柔密云也有不少,但延庆最长,此外延庆南北两侧都是山,中间是一个大盆地,一条妫水河自东向西流过,仿佛聚宝盆,宜耕宜牧,这是北京其他区县所没有的。延庆北山(海坨山、松山)脚下的花岗岩地貌,因为岩体巨大,成就了2000米以上的大小海坨,也留下了少数民族的不解之谜——不知是哪个部落,在山脚岩体里开凿出众多隐秘的山洞。

《新唐书》和《新五代史》认为这个少数民族就是西奚族:“其君长常以五百人持兵卫牙中,余部散山谷间,无赋入,以射猎为赀。稼多穄,已获,窖山下。断木为臼,瓦鼎为钵,杂寒水而食。喜战鬬,兵有五部,部一俟斤主之。其国西抵大洛泊,距回纥牙三千里,多依土护真水。其马善登,其羊黑。盛夏必徙保冷陉山,山直妫州西北。至隋始去「库真」,但曰奚。”“其族至数千帐,始分为东、西奚。去诸之族,颇知耕種,岁借边民荒地種穄,秋熟则来穫,窖之山下,人莫知其处。”

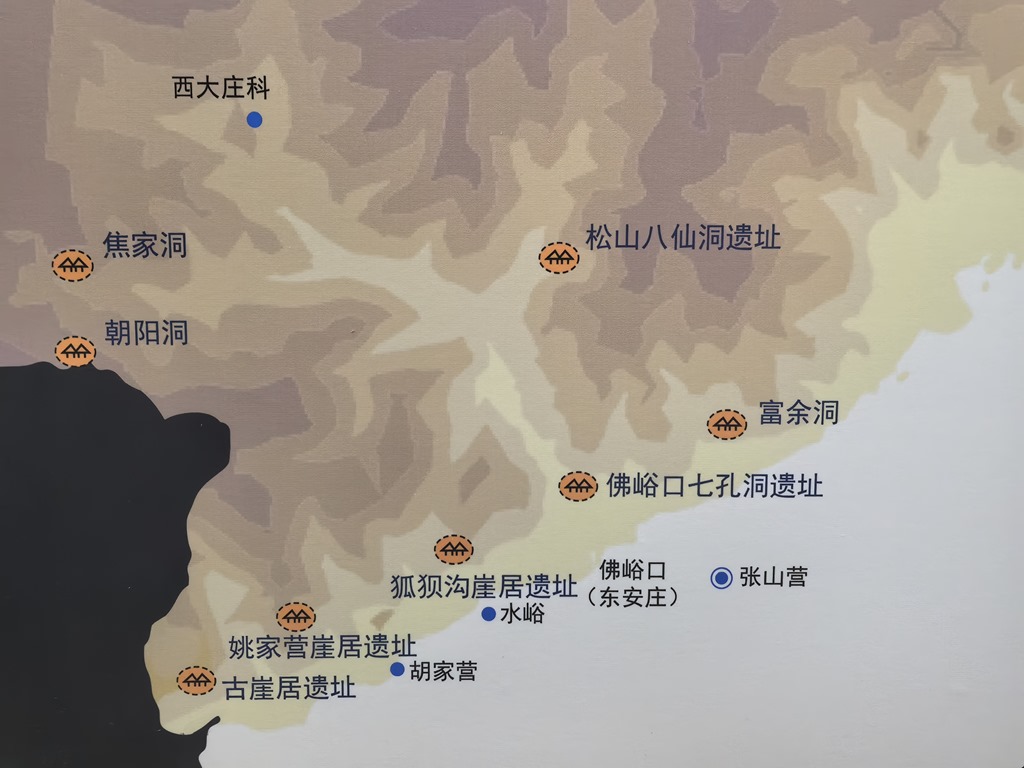

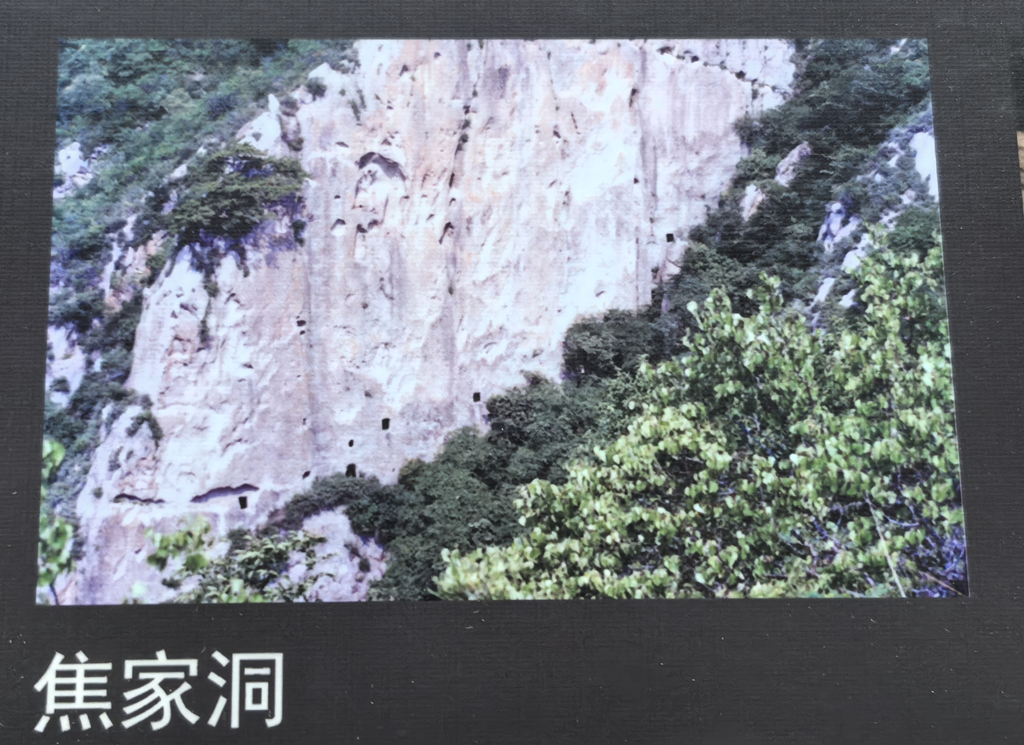

我在《黑神话:北京的山》里提到,奚族人在妫水河北岸的花岗岩里,凿出六片藏身藏粮的洞,有朝阳洞、富余洞、狐狈洞、焦家洞、姚家营洞、七孔洞。其实还不止,往西除了旅游景点古崖居,还有马鞍山神庙(玉皇庙石窟)以及天皇山石窟,往北还有松山自然保护区里的八仙洞。

今天,先介绍位于烂角村(后改名为兰角沟)的焦家洞。此洞传说是抗辽名将孟良和焦赞居住过的地方,二人随杨延昭征战曾居于此,后人纪念他们,便称此洞为孟良、焦赞洞。说起杨家将,北京有很多相关遗址,百望山有佘太君望儿石,古北口有令公祠,房山昊天塔旁有孟良焦赞墓,光关沟就有穆桂英点将台和五郎六郎摩崖石刻。

《北京文物地图集》这样描述焦家洞遗址:张山营镇烂角村西1.5公里处,唐~辽,县文物保护单位。遗址位于西山崖上,四面环山,共有四个洞窟,建筑面积72平方米。其中一号洞为上中下三层,相互连通,保存完好。门开在中层。洞内残留有陶片、瓷片。

《北京古迹概览》:1984年第二次全国文物普查时发现,1998年公布为县级文物保护单位。后对遗址部分洞室进行测绘和发掘,发现了一些陶、瓷碎片。洞室凿刻十分精细,三层洞穴相互联通,结构合理,错落有致,整体风格及开凿年代与古崖居相仿,具有重要的保护价值。由于遗址所处地区石质较差,又常年受风雨侵蚀,风化比较严重,现洞室多处有不同程度的坍塌,保存状况一般。

几年前,我与朋友实地踏勘,找到了焦家洞。

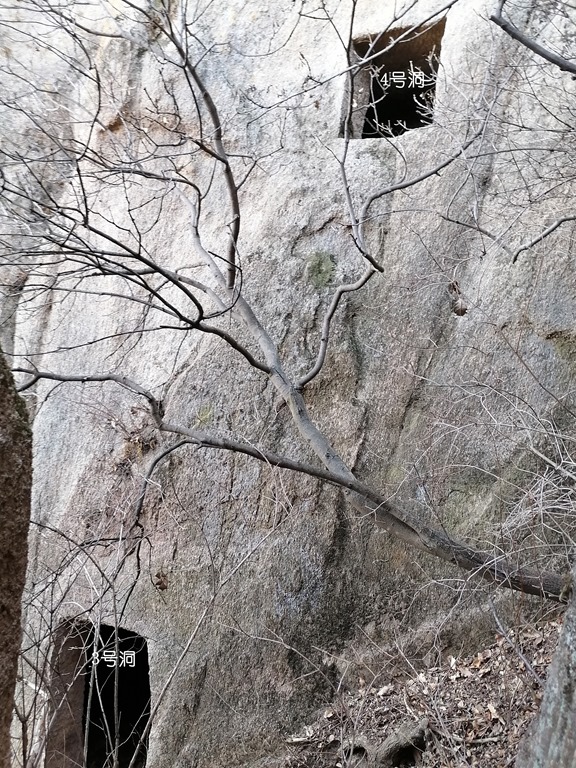

焦家洞遗址一共有4个洞穴,自低处往高处依次,标为1号~4号洞。

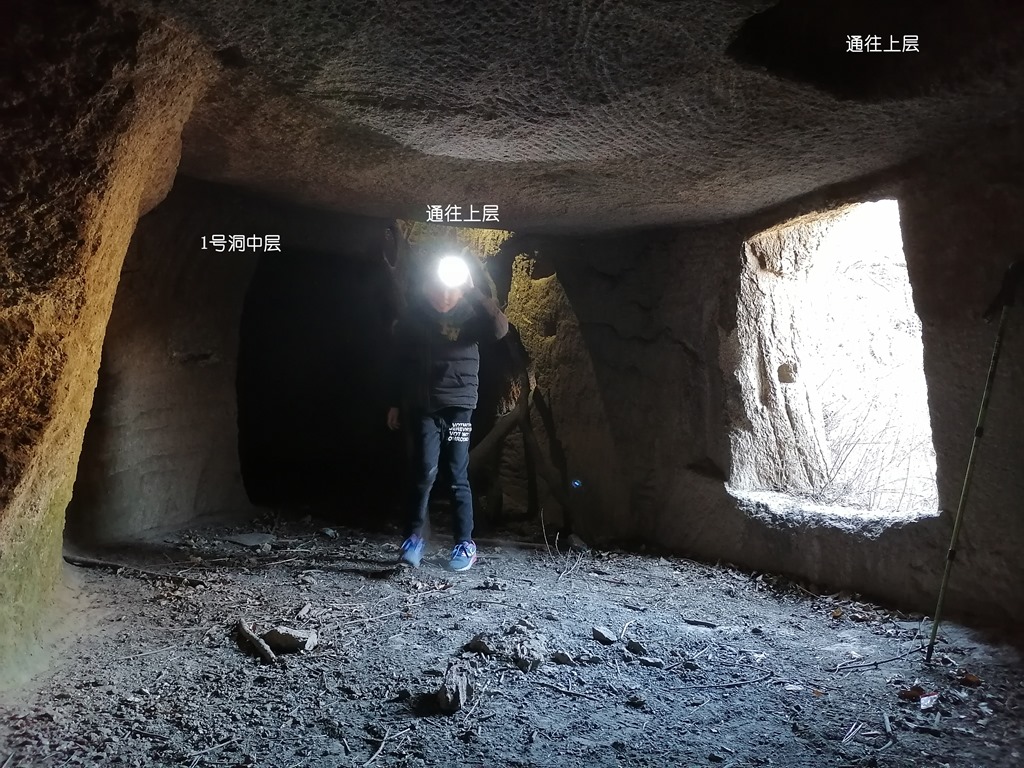

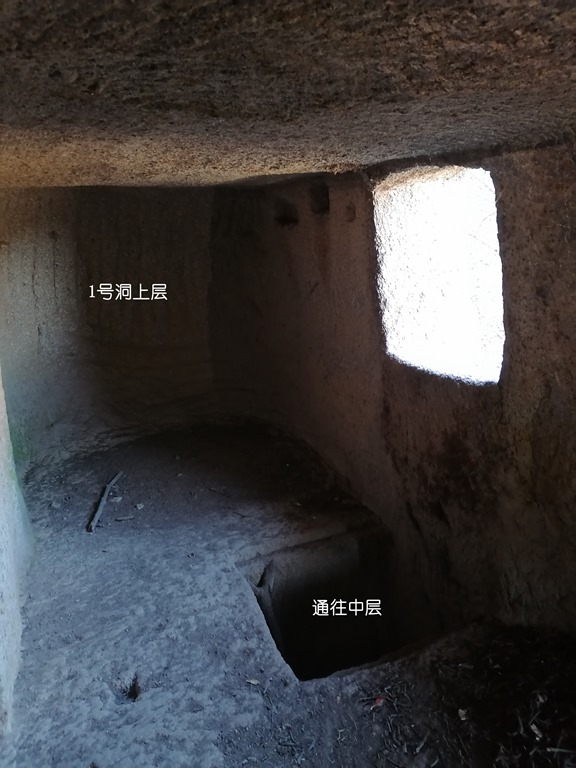

一号洞洞口低,贴着崖壁外的小道,可以直接进洞,洞分上中下三层,进洞就是中层,层高约1.8米。下层洞面积最小,但最漂亮,阳光透过来,照射到西墙上,长满青苔。中层有两个洞口通往上层,上层有一大一小、一方一圆的窗户。

二号洞在一号洞边,崖壁上只见一个窗,距离地面约三米,除非借助工具,不然很难攀登。

三号洞口长方形,人可直接进入,洞口有一个小石台。

四号洞可以踩着树枝爬进去,洞顶很矮,只能蹲着而无法站立,里面全是松鼠吃剩下的核桃。

为了观察崖洞全貌,我爬到垭口观察,发现可以直接看到远处的海坨山,而崖洞上的崖柏,外形苍劲,犹如黄山松。